2025年4月6日、東京大学とJAXAが共催した公開講演会「天体衝突から地球を守る」では、地球防衛に取り組む国内外の専門家たちが集結し、惑星防衛(プラネタリーディフェンス)の最前線を語りました。本記事ではその参加レポートとして講演会内容を中心に紹介します。

地球に迫る脅威 ― 隕石衝突の現実

講演はJAXAの吉川真准教授による導入から始まりました。ただの空想ではない「地球衝突の現実」。

- 過去の事例:ツングースカ大爆発、チェリャビンスク隕石、そして恐竜を絶滅させた小惑星

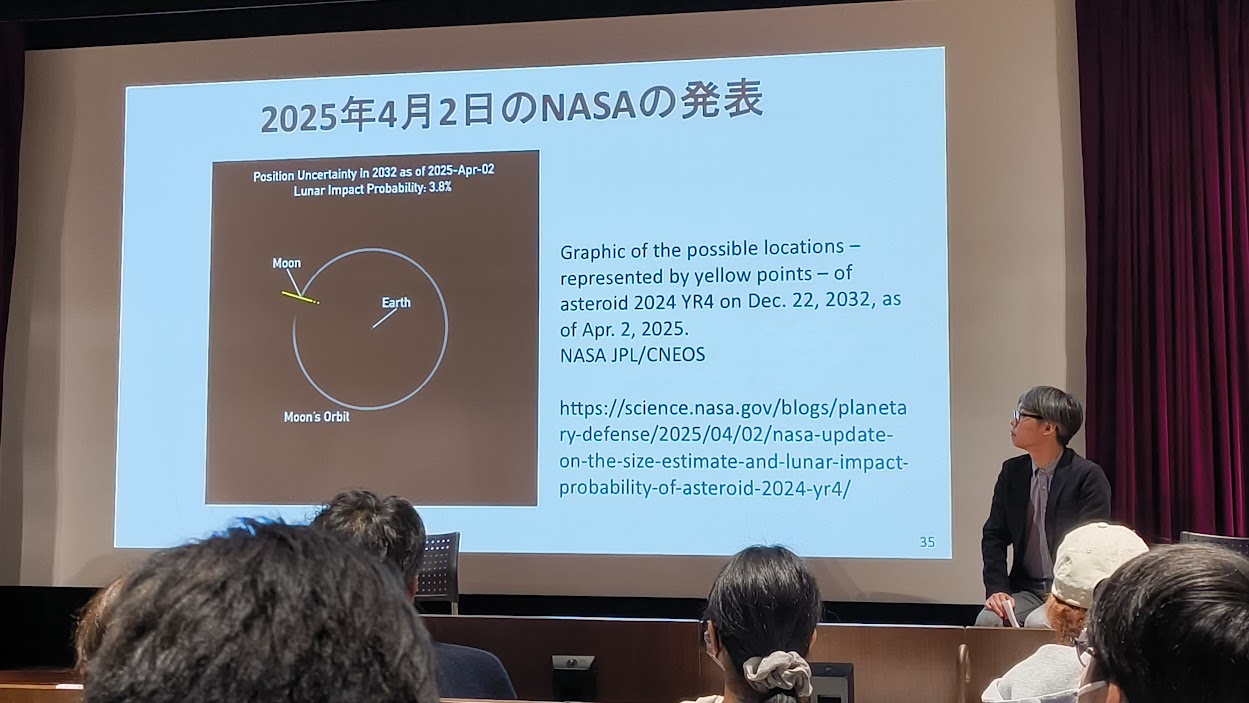

- 将来の懸念:2029年に地球へ大接近する小惑星「アポフィス」、一時は2032年の衝突が懸念された「2024 YR4」

こうした天体は100メートル未満でも都市を壊滅させる威力があるため、発見・追跡が急務です。

小惑星の「軌道を変える」──インパクトによる防衛

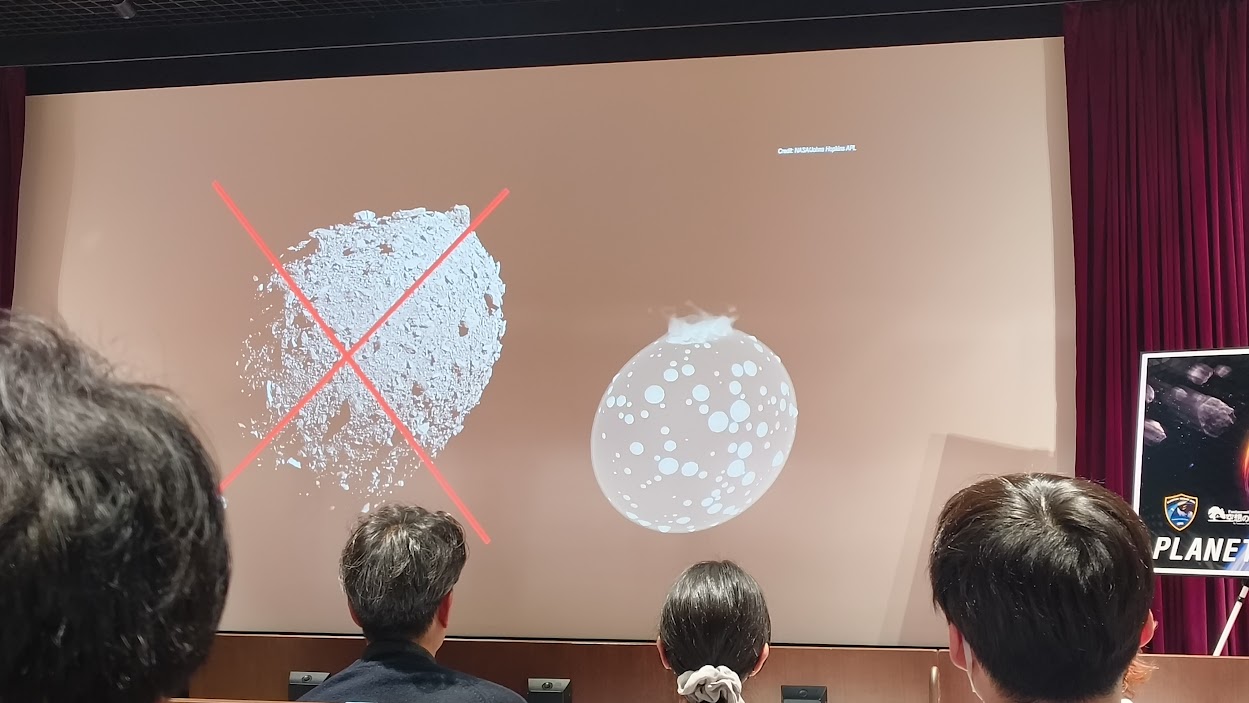

衝突を避けるための方法として注目されているのが「インパクト(体当たり)」。

NASAは2022年にDARTミッションでこれを実証。ジュースの自販機ほどの探査機を小惑星ディモルフォスに衝突させ、軌道をわずかに変えることに成功しました。2026年にはその結果を精密に測るため、欧州宇宙機関(ESA)がHeraミッションを実施予定です。日本はその探査にカメラの技術で貢献しています。

NASA・JAXA・ESAの連携

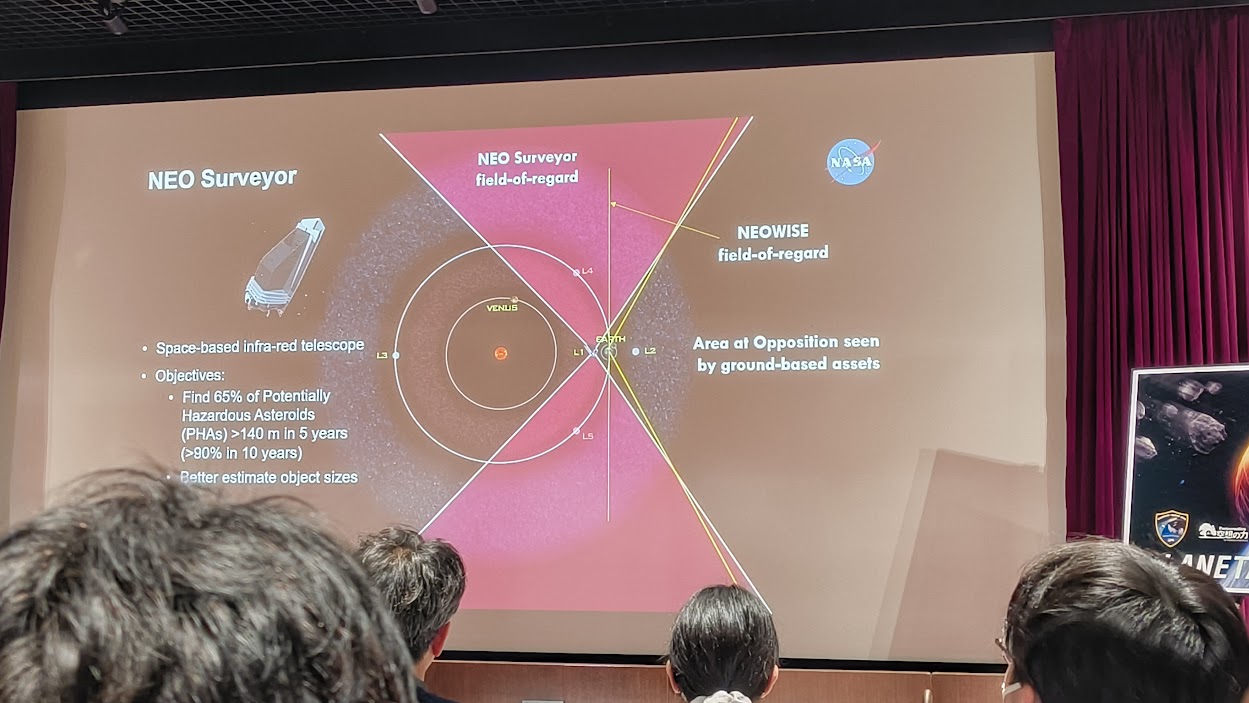

NASAは「Planetary Defense Coordination Office(PDCO)」を設置し、早期発見・追跡・国際連携・回避策立案・普及啓発という5本柱で活動しています。日本のJAXAもはやぶさシリーズをはじめとするミッションで小惑星へのアプローチ実績を重ねています。

また、ESAのPatrick Michel博士は日本の探査機はごつごつとした天体への着陸技術でも高く評価されており、国際的にも重要なパートナーと語りました。

地上からの監視体制

岡山県の「美星スペースガードセンター」では毎晩2名体制で観測を行い、地球接近天体の追跡と情報提供に貢献しています。とくにアジアではこのような施設が少ないため、その存在は極めて重要です。

「人類は恐竜とは違う」──科学技術で未来を守る

「恐竜は絶滅しましたが、人類には科学技術があります。正しく使えば、滅ばない未来を選ぶことができるのです」

講演では、2029年のアポフィス接近を機に、国際的な天体防衛の啓発年とする動きも紹介されました。私たちの未来はこういった活動で守られていると実感しました。