はじめに

本記事は、ひとつ前の記事で書いたドブソニアン望遠鏡の製作編の記事です。

制作時に意識したポイントや便利だったサイトの紹介などを書いていきます。

木と紙でドブソニアン望遠鏡を作った話① 企画編

レーザーカッターは個人所有ではなく、カインズのレンタルサービスを借りて作成しました。

データはすべてAdobe Illustratorで作成しました。

今回、ドブソニアン望遠鏡を作るにあたり、なるべく他の方の製作記などは参考にせず、自分のアイディアを中心に作っていきたいという思いもありました。

譲っていただいた主鏡のスペック

主鏡は150mm F5(750mm)放物面鏡、副鏡は短径50mmのものになります。

昔のVixen R150と同じようなスペックのものとの事でした。

製作にあたっての企画時のおさらい

前記事で決めたコンセプトは以下のものでした。

- マンションの通路など明るい環境下でも利用することがある

- 簡単に運搬し設置することができる

- 様々なアイピースに対応させたい

- 設置に関してはなるべく負担が無い物にしたい

- おそらく見える像にはある程度こだわるので、光軸調整は主鏡・副鏡ともにできるようにしたい

- CADの経験はないが、Adobe Illustratorは使えるので、ホームセンターのカインズで貸し出しているレーザーカッターを用いて部品を製作する

- 3Dプリンターは持っていないのでまずはほとんどの構成部品を木材やMDF材などホームセンターで手に入る部材で作成する

- 構造が複雑になり便利なものがすでに単体で販売されている接眼部やファインダーなどは既製品の部品を利用する

これらを実現するために、素材を集め始めました。

購入した素材

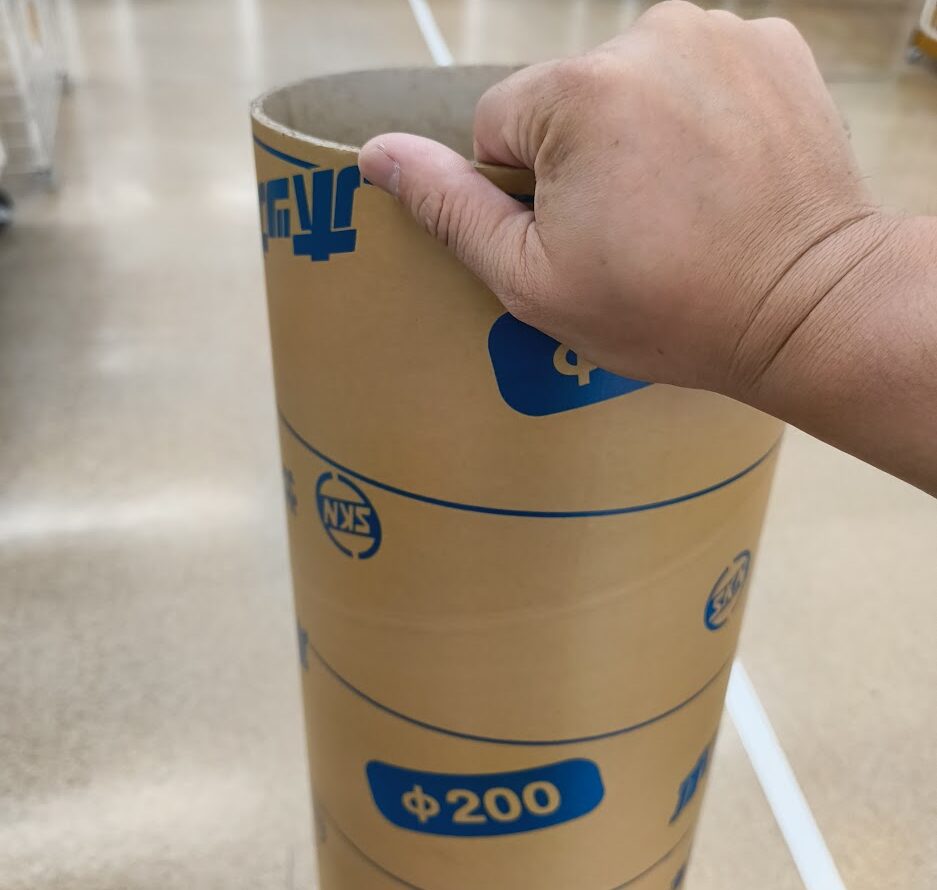

鏡筒

鏡筒は、ボイド管と言われる建築現場でコンクリートの柱を作る際の型にする紙製の筒を購入しました。

分かりやすく表現すると大きなサランラップの芯のようなものです。

ホームセンターで直径20cm、長さ1mのものを購入しました。

価格は2000円弱くらいです。

主鏡セル構成部品

主鏡セル構成部品はベニヤ板で作りました。

このようなレーザーカットして使う素材を選ぶ場合、次の副鏡スパイダーでも登場するMDFという素材を選ぶことが多いかと思います。

なぜ、ベニヤ板をこの部分に選択したかというと光軸調整を作るため、ネジによって圧力が加えられることに対し、MDFでは圧力に対する弱さが気になったためこの素材を選びました。

副鏡セル構成部品

副鏡セルは複数の素材を組み合わせて作成しました。

厚みのある個所はベニヤ板、薄い箇所はMDF材を使っています。

MDF材とはコルクとボール紙合わせたような素材で箪笥などの引き出しの底に使われていることが多い素材です。

ベニヤ板の場合、多くの場合店頭で販売されている段階で湿気などで若干のしなりが発生しています。

MDFもある程度はしなってしまうのですが、ベニヤ板と比べて少ないように思います。

接眼部

SVBonyの接眼部SV181を購入しました。

https://www.svbony.jp/sv181-1-25”-newtonian-reflector-focuser/

対応する鏡筒のアールに関してはメーカーの販売サイトの図面を確認し購入したボイド管に綺麗につくことを確認しています。

この接眼部のサイズと主鏡のサイズを考慮し、光軸調整を含め窮屈にならないサイズの鏡筒の筒を選んでいます。

ファインダー及びファインダーアリミゾ

ファインダーはAliexpressでSkyWatcherの入門向け望遠鏡などによく付属しているものと同じ形をしたものを購入しました。

ファインダーアリミゾもVixenタイプと言われるものです。

架台

課題はOSB合板を購入しました。

パイン材の端切れを様々な方向に接着剤で固めている素材になります。

表面はある程度ボコボコしているのですが、湿気が多い環境でも反りにくいので採用しました。

製作

主鏡セル・副鏡セル

主鏡セルも副鏡セルも基本的には素材をレーザーカッターで切りだして、木工ボンドで貼り重ね合わせて構造を作る方法としました。

崩壊することを避けるため、ねじ止めも行っている箇所が多いです。

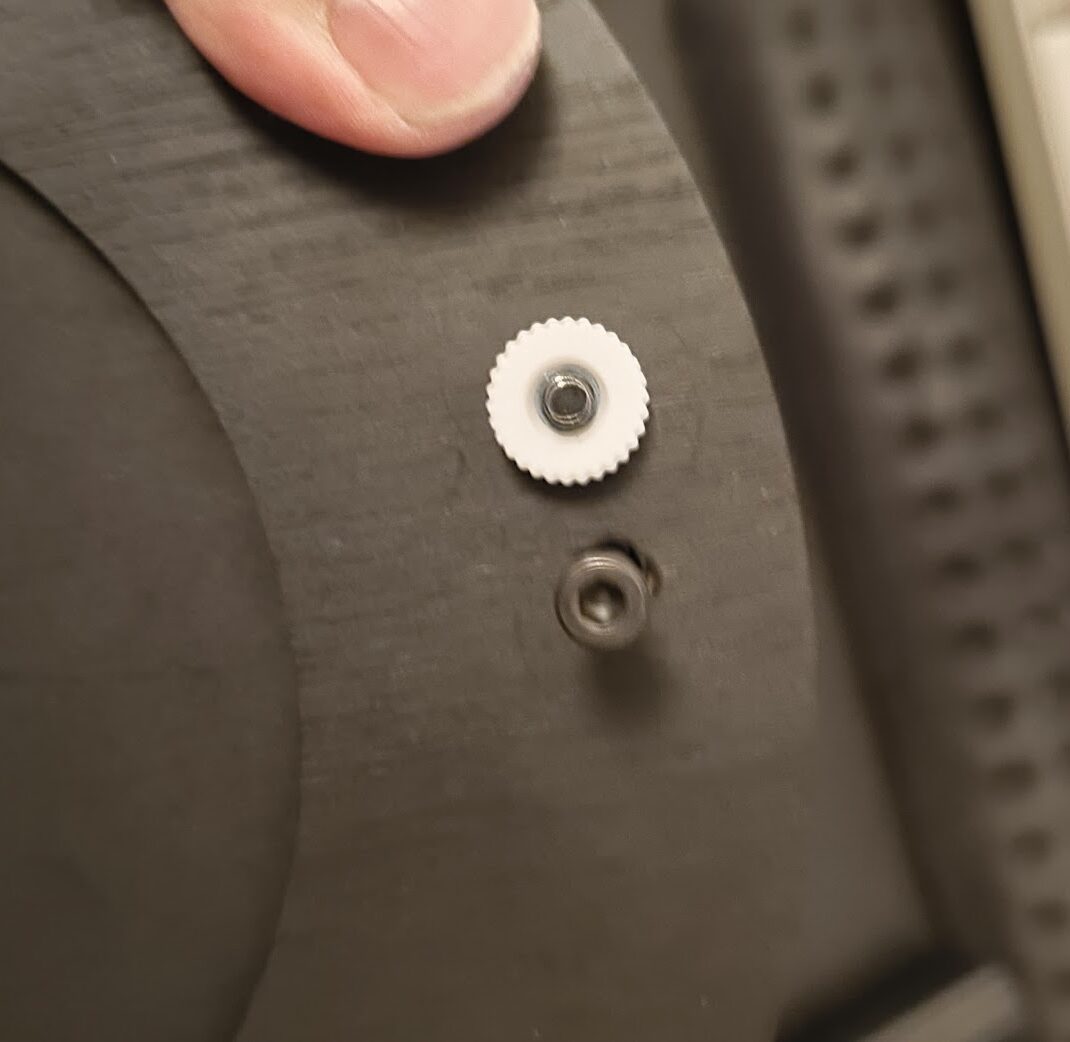

光軸調整箇所は市販のニュートン反射望遠鏡を参考に押しネジと引きネジを着けました。

ベニヤ板が痛まないよう、押しネジ先には袋ナットを着けています。

また、押しネジのネジはオニメナットを板の中に埋め込んでいます。

副鏡部分については、斜鏡セルはMDF板を細かくレーザーカッター切り取り、それを接着し製作しました。

斜鏡は両面テープで張り付けています。

光軸調整機構については、MDF板にナッターでナットリベットを押し込んでいます。

ナットリベットで打ち込める厚さを超えているので、素材の中である程度リベットが広がり、動かないようになっていれば、あとは接着剤で固定すればいいと考えてこの構造にしました。

鏡筒

鏡筒の設計はどの個所に穴をあけるかなどは当初はGoogleSpreadSheetで簡単な式で計算していましたが、途中で下記のサイトを知りました。

NEWTONIAN TELESCOPE DESIGN PLANNER

このサイトはとても便利なサイトで作成した部品などのサイズを入力していくことで、適切な鏡筒の長さや、接眼部をつけるための穴の位置などを算出してくれます。

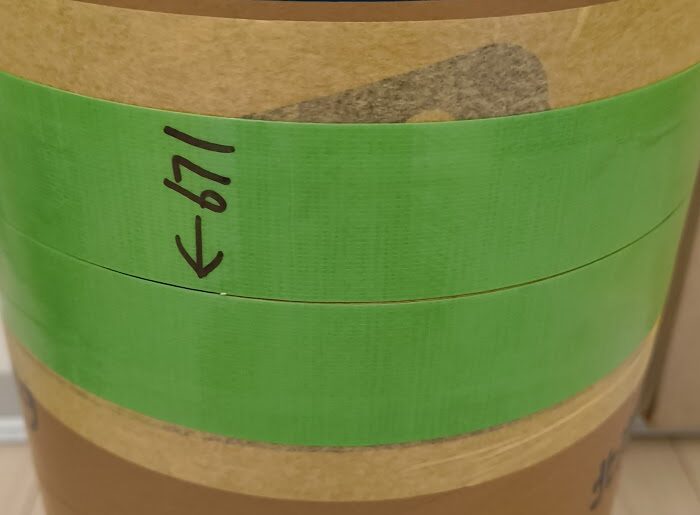

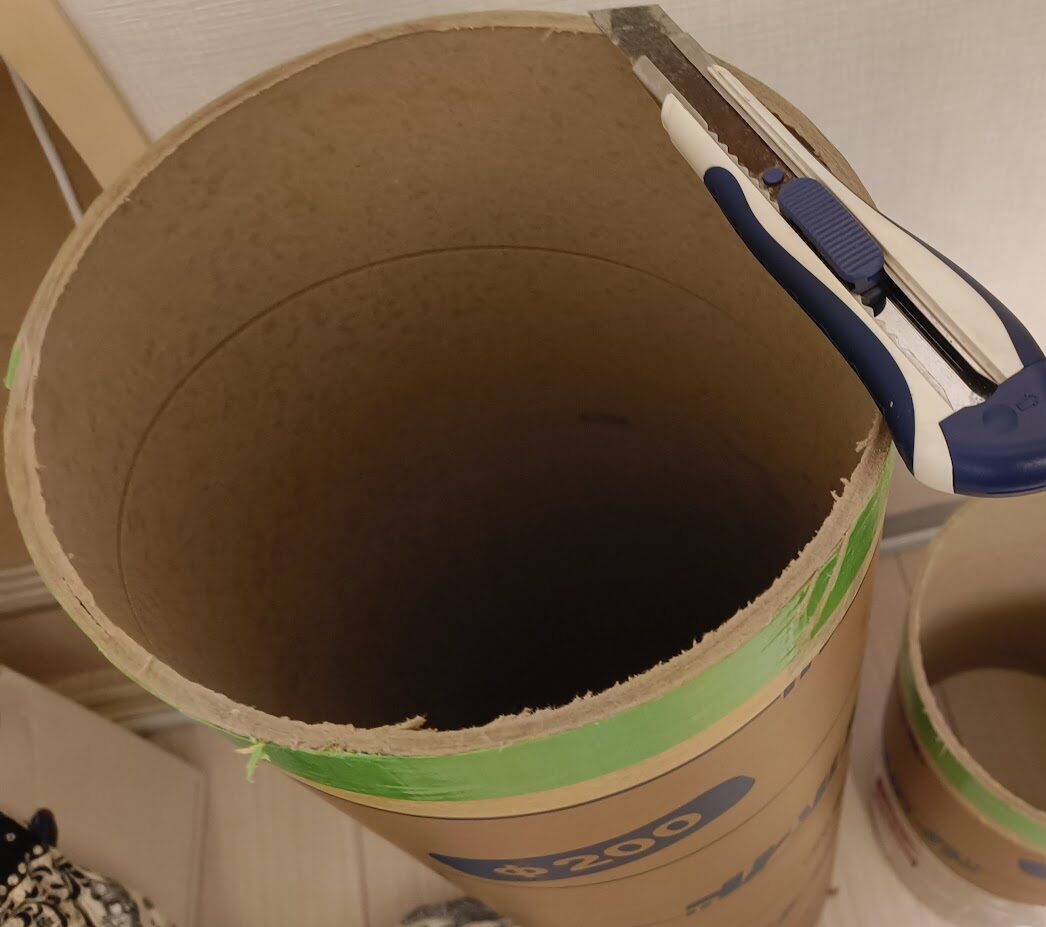

鏡筒を着るのはマスキングテープと養生テープで保護して1mm程度の溝を作り、その間をカッターナイフで時間をかけ慎重に切りました。

時間はかかれど、比較的綺麗に切れる方法です。

当初は大型のパイプカッターもレーザーカッターで作るかと思いましたが、ここまでにかなりレーザーカッターを借りるためにコストをかけてしまったので、この方法にしました。

次に接眼部用の穴をあけました。

この箇所はホールソーという工具を使い穴をあけました。

切断面がボロボロになるので、やすりで整え、車用の薄塗パテを塗り込みました。

穴あけ直後の写真は撮っていませんでしたが、仮組してかなり望遠鏡らしい形になりました。

また、架台はまだできていませんが、この段階である程度の見え具合の確認もできました。

これらの加工が終わった後、塗装を行いました。

塗装はボイド管というあまり長期間使うことを想定していない素材の上、剥離用にビニールも貼ってあり、塗装の乗りは悪いです。

ただ、望遠鏡の仕様では夜露や結露が着くことが多いので入念に塗装を行いました。

染めQというブランドで発売されている、ミッチャクロンというプライマーを内側も外側もかなり入念に吹き付け、その上に車用のプラサフを2本使って下地を作りました。

その上にラッカーで色を塗りました。外側にはクリアもラッカー2本を使って仕上げています。

塗装は乾燥にまる2日かけました。

その後、ファインダー足やスパイダーなどを固定し鏡筒が完成しました。

当初はスパイダーなどは差し込んでいるだけでもいいかと思っていたのですが、ボイド管の場合、痩せてくると外れやすくなる懸念があったので、ネジ止めにしました。

L字金具を取り付け、ナットリベッターでネジ穴を作っています。

架台

架台は回転の負荷が低くなるよう、垂直方向はかなり大型のホイールにしました。

直径は20cmあります。

水平方向の動きは家具の移動などに使う、小型のボールキャスターを8個装着しました。

また鏡筒との固定はバンド形式にしました。この箇所は強度的な懸念があるので、いずれ作り直す可能性があります。

バンド形式にした理由はいくつかあり、ひとつは違うタイプの架台に作り変えたときに塗装に苦労した鏡筒を作り直したくないこと、アイピースを変えたときにバランスが悪くなったり、接眼部の向きを変えられるようにしたかった為です。

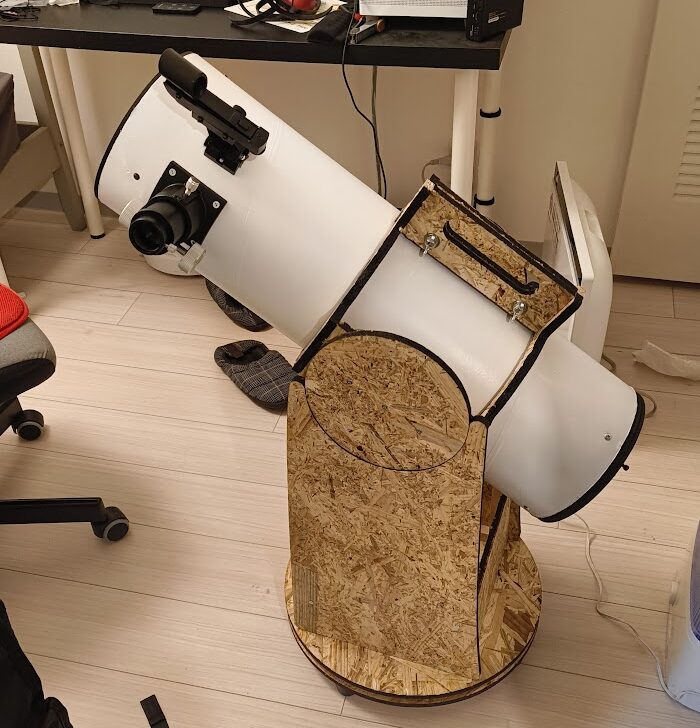

完成

8月から製作し始め、12月の末に完成しました。

当初計画で年内で作ろうと思っていたので、結構ぎりぎりになってしまいましたが、始めての望遠鏡製作としてはうまくいったように思います。

完成後表に出し、シリウスで恒星で光軸を調整し見た月やプレアデス星団はとても綺麗でした。

次回

次回は実際に組み立てたドブソニアン望遠鏡を運用して思ったこと、改善点などをまとめていきます。

今回よりは短い記事になります。